2021年12月18日下午和19日上午,江苏省医学会第十九次儿科学学术会议血液学组分会场学术活动,由于疫情防控要求,于线上进行。血液学组组长南京医科大学附属儿童医院方拥军教授进行简短致辞,将血液学组学术活动拉开序幕。

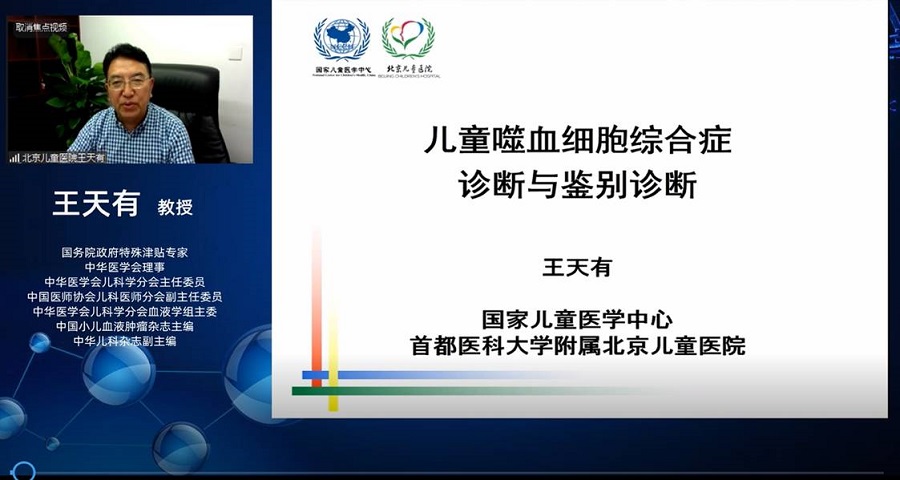

首先,中华医学会儿科学分会主任委员、首都医科大学附属儿童医院王天有教授带来了题为《儿童噬血细胞综合征的诊断与鉴别诊断》的讲座,王教授结合儿童噬血细胞综合征临床病例,从病因和发病机制到临床表现、从诊断到治疗决策,基于诊疗指南,为在线儿科医护人员详细分析如何在临床工作中早期识别、早期诊断、及时适宜治疗儿童噬血细胞综合征这样一个异质性极大、病程进展凶险的疾病。在扑朔迷离的病情中寻找线索,让病人获得诊断和及时治疗,赢得生机。王教授的讲座让人印象深刻,进一步提高了我省儿科医护人员对儿童噬血细胞综合征的认识和诊疗水平。

随后,来自复旦大学附属儿科医院的王宏胜教授为大家讲解了《中枢神经系统朗格汉斯组织细胞增生症诊治进展》。王教授对神经系统变性病变(LCH-ND)、中枢性尿崩症等的诊断、评估、治疗进行了详细的讲解,他同时带来了国际组织细胞协会LCHIV研究的治疗方案分享,以及LCH中枢神经系统远期后遗症的监测与长期随访。LCH中枢神经系统病变影响患病儿童的预后及生活质量,也常常为儿童血液肿瘤医师带来治疗瓶颈和困扰。王教授的讲座内容详实,聚焦LCH的特殊临床类型,极具临床实践价值及指导意义。

南京医科大学附属儿童医院方拥军教授结合自身实践经验和国内外最新进展,讲解了《异基因造血干细胞移植治疗粘多糖贮积病》。方教授围绕造血干细胞移植治疗MPS的原理、供者选择、预处理方案、移植后随访、酶替代治疗,详细讲解了如何通过造血干细胞移植改善和提高MPS病人的生存率。同时他也指出,异基因造血干细胞虽然对MPS病人的生存有所改善,但MPS的发病根源为基因异常导致的酶陷,因此基因治疗获得治愈仍是研究的热点和趋势。除了专业知识的讲授,方教授同时也呼吁广大儿科医护人员及全社会对罕见病人群给予更多的关心和关爱。

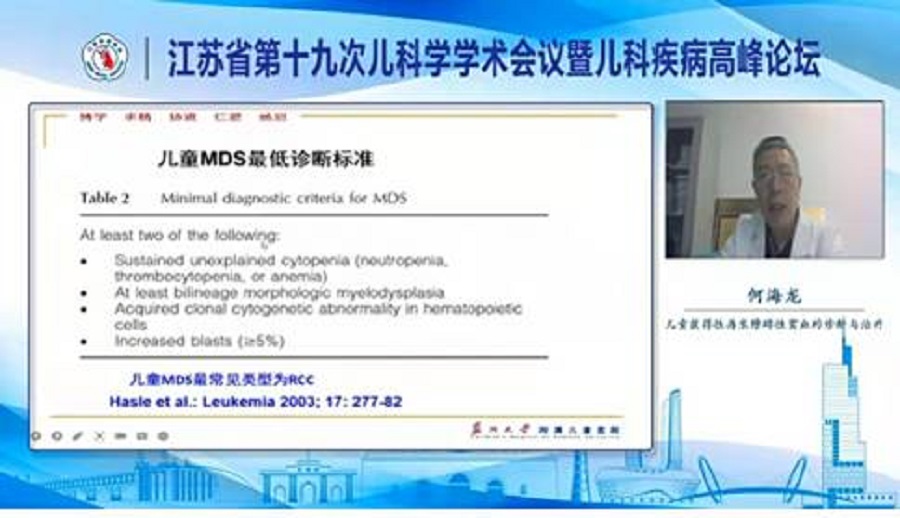

来自苏州大学附属儿童医院的何海龙教授为省内外儿科医护人员带来了题为《儿童获得性再生障碍性贫血的诊断和治疗》的讲座,何主任的讲座内容涵盖儿童获得性再生障碍性贫血的基础与临床,着重于儿童获得性AA与MDS等疾病的鉴别诊断,同时分析了儿童获得性再生障碍性贫血的临床分型及治疗策略,解析了国内外儿童获得性AA治疗及远期随访的数据。何教授对儿童获得性AA的临床诊断思路进行了详细的演绎,讲解过程中他也再次强调儿童血液专科医生的临床治疗决策应同时兼顾规范化和个体化。

淮安第一人民医院的袁玉芳主任为大家带来题为《儿童免疫性血小板减少症的诊疗》的讲座。袁主任指出,儿童ITP在获得诊断后需根据病情综合评估进行分层规范治疗。一线及二线治疗的启动和选择需结合儿童出血风险评分、儿童及家庭生活质量影响、合并疾病等因素综合考虑,而不是只关注血小板计数的高低。讲座内容贴近儿科临床实践,极具实用性及指导意义。徐州医科大学附属第一人民医院儿科高吉照教授在线讲解了《CAR-T细胞治疗复发难治儿童及青少年CD19+急性淋巴细胞白血病管理指南解读》,高教授从CAR-T细胞治疗儿童青少年CD19+急性淋巴细胞白血病的适应症、淋巴细胞采集、桥接化疗、淋巴细胞清除、细胞回输、不反应及处理、长期随访等方面详细讲解了这一新兴技术在复发难治儿童ALL中的应用,让人耳目一新,更是让广大儿科医护人员再次感受到医学科学的飞速发展,为过去无法治愈的疾病带来新的机会和希望。来自南京、苏州、徐州及淮安的5篇论文获选为大会发言。各位大会发言论文作者精心准备,彰显了我省儿童血液领域年轻一代的实力与活力。来自南京医科大学附属儿童医院王娅萍的论文《NUDT15 Polymorphisms Affects Mercaptopurine Tolerance in Childhood Acute Lymphoma Leukemia in China》和来自苏州大学附属儿童医院林子云的论文《探讨HLA错配对异基因造血干细胞移植治疗急性淋巴细胞白血病预后的影响》获得了本次血液学组的优秀论文奖。

线上授课的形式让更多儿科同道有机会聆听专家们的亲自授课,学习热情高涨,线上听众人数不断刷新。